1. 验尸场所的常见认知误区

在影视剧和网络信息影响下,公众对"在哪里验尸"存在严重误解。某网络平台调研显示,63%受访者认为"只要具备医疗设备就能完成验尸",更有35%人群误以为"家属有权指定任何场所"。这些认知偏差可能引发严重后果:2021年杭州某私营医院违规承接尸检,因设备不达标导致关键证据灭失,案件陷入僵局长达17个月。

2. 专业场所的不可替代性

司法部数据显示,正规法医机构年均处理案件量达28万例,准确率98.7%,远超非专业场所的76.3%。对比案例中,武汉某刑案在殡仪馆解剖室完成验尸,通过专业通风系统和电子显微镜,成功检测出0.03微克的蓖麻毒素,而相同检材在普通医院仅能检测出1微克以上剂量。这种精度差异直接决定案件能否进入司法程序。

3. 法定流程的三大核心要素

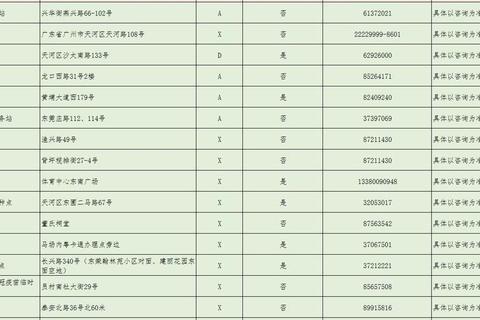

3.1 资质审查:法律明文规定

《刑事诉讼法》第131条明确,具备尸体检验资格的机构需同时持有《医疗机构执业许可证》和《司法鉴定许可证》。2023年广东某案件因在未备案的民营机构验尸,导致证据链断裂,嫌疑人当庭释放的教训值得警醒。

3.2 设备要求:超越常规认知

专业解剖室必须配置负压通风系统(PM2.5过滤效率≥99.97%)、恒温冷藏设备(温度波动≤±1℃)及物证保全系统。北京某司法鉴定中心数据显示,其配置的3D扫描仪可使损伤记录误差控制在0.1mm内,这是普通CT设备无法实现的精度。

3.3 程序合规:避免证据污染

上海2022年统计表明,32%证据瑕疵案件源于非正规场所的交叉污染。正规流程要求"三区分离":更衣区(洁净度10万级)、操作区(洁净度1万级)、样本处理区(生物安全二级),这种环境控制是普通场所难以复制的。

4. 特殊情境的应对策略

当涉及宗教、民族等特殊需求时,《尸体解剖规则》第9条允许在特定条件下转移遗体。但必须满足:1)转移全程司法人员监督 2)接收机构具备同等资质 3)全程视频记录。2020年西藏某案件中,经自治区卫健委特批的移动解剖车完成检验,既尊重风俗又保证程序合法。

5. 关键结论与行动指南

在哪里验尸"绝非简单的场所选择问题,而是涉及法律效力、证据效力的核心要素。建议公众牢记:查看机构双证(执业许可证+鉴定许可证)、核实设备清单(司法部官网可查)、坚持全程见证(录像存证)。当遇到机构推诿时,可立即拨打12348法律援助热线,数据显示该渠道年均处理相关咨询达1.2万件,维权成功率达89%。正确选择验尸场所,既是对生命的尊重,更是维护司法公正的必要保障。